■ たとえばこんなあそび方

関節で手足が動く紙人形です。

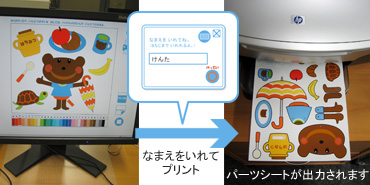

パソコン画面上で好きな色を塗ってプリントすると、ペパドルのパーツシートが出力されます。

ペパクラより、作るのはぐんと簡単です。切るのは、お子さんに任せてみてください。

大雑把な切り方になっても、それはそれで味があります。

●ペパドルでごっこ遊び

ペパクラ同様、ごっこ遊びが楽しめます。

1枚のシートに、関連した小物を一緒にしています。

ピッケのシートには、針を動かせる時計、がーこ、食べ物、はみがき。

まあくんのシートには、食べ物がいっぱい。

3枚とも作ると、結構なアイテム数になりますよ。

おはなのバッグで、おかいもの。

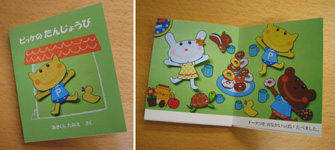

●ペパドルでお話づくり

不思議なもので、手にとって動かしていると、ぽつんぽつんとお話が浮かんできます。

最初は、ひと場面だけでじゅうぶんです。

ごっこ遊びの延長で、お子さんとおしゃべりしながら、場面を作ってみましょう。

慣れてきたら、2場面、3場面と、場面数を増やしてみます。

写真に撮ってプリント、余白にお話を書き込めば、りっぱな絵本のできあがり。

お話がふくらんで、足りないものや足りない登場人物が出てきたら、オリジナルペパドルも作ってみてくださいね。

文章はプリント後に手書きでも。

●ペパドルを撮影してみる

ペパクラのように自立はできませんが、手足を動かしてポーズが作れるので、ストーリーを生みやすいです。

落ちている枯れ枝を支柱にして地面に立てたり、石や樹にもたれさせたり。

生垣には差し込むように立てることができます。

セロハンテープがあると、裏からちょっと留めつけて安定させることができ、便利です。

撮った写真は、セリフを加えると、より楽しいものになります。

セリフは画像編集ソフトで書き込んだり、プリントしてから余白に手描きで書き込みましょう。

★応用編:

ポーズを変えながら、三脚に固定したデジカメで撮影をし、パソコンに取り込んで連続再生すれば、

アニメーションになります。

(コマ撮りのできる市販のアニメーション作成ソフトもあります。)